犬の骨折治療について

わんちゃんを飼っている皆様は、犬の骨折についてどのくらい知っていますでしょうか。

- 小型犬で多い

- 高いところから落ちた時に発症する

- 術後の生活が心配

などのイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

犬が骨折を起こすことは比較的珍しくありません。小型犬の子犬では特にとても身近な疾患です。犬の骨折の治療は、骨折の仕方によって異なります。折れ方によっては治療が複雑になり、高度な技術が必要になることもあります。

今回は脛骨骨折に対し当院で手術した症例をふまえて、犬の骨折について解説いたします。ぜひ最後までお読みいただき、犬の骨折について詳しく知っておきましょう。

骨折の種類について

骨折とは、骨が何らかの原因でその連続性を失う状態のことを指します。一言で「骨が折れる」と言っても、骨の折れ方にはいくつかあります。きゅうりなど棒状のものを折った時のことを想像してみてください。綺麗に真っ二つに折れる事もあれば、断面が斜めになったり、かけらができることもありますよね。骨折は折れ方は、骨折線の入り方によって分類があります。

横骨折

骨折線が骨の長軸に対しほとんど垂直に入っている

斜骨折

骨折線が斜めに入っている

らせん骨折

骨折線が骨を取り巻くように入っている

粉砕骨折

骨折線が2つ以上入っている

骨の折れ方によりそれぞれ適した治療法が異なるので、どのような折れ方をしているのかは非常に重要です。

犬の骨折では前肢の手首〜肘の部分の骨である橈骨で発症することが最も多く、その次が後肢のスネの部分の骨である脛骨、太ももの部分の骨である大腿骨と続きます。

原因

犬の骨折の原因はそのほとんどが事故です。高いところから落ちてしまったり、何かにぶつかったりして発症します。小型犬の子犬では特に前肢での骨折が多いです。

小型犬の橈骨は、他の犬種に比べて断面が楕円になっているため、綺麗な円形の骨に比べ、折れやすいです。

骨折の原因として、骨腫瘍などで骨が脆くなってしまうことによる病的な骨折の場合もあります。この場合は高齢の犬で多いです。

症状

骨折の症状は、人間と同じで痛みが最も強いです。

折れた部分が大きく腫れ上がり、激しい痛みを伴います。そのため、ほとんどの場合で完全に骨折した足を床について体重をかけることができず、上げたままになります。

触ると骨が軋む音がしたり、本来動かない角度に動いたりすることもあり、放置しておくと足が変形することもあるので早期に病院に連れていきましょう。

治療

骨折の治療の目的は、折れた骨の断面を綺麗に合わせくっつけて、正常に歩けるようにすることです。

骨折の治療は大きく分けて、手術で直接骨を固定する観血的整復と、手術ではなくギプスや包帯で固定する非観血的整復に分けられます。非観血的整復は全身麻酔による手術を必要としないので動物の負担は少ないですが、骨がずれていないことが条件です。

骨折の観血的整復には様々な方法があります。骨折の仕方によって、しっかり固定できるように適した方法を選択します。場合によっては、いくつかの方法を組み合わせて手術することもあります。

当院で手術した症例

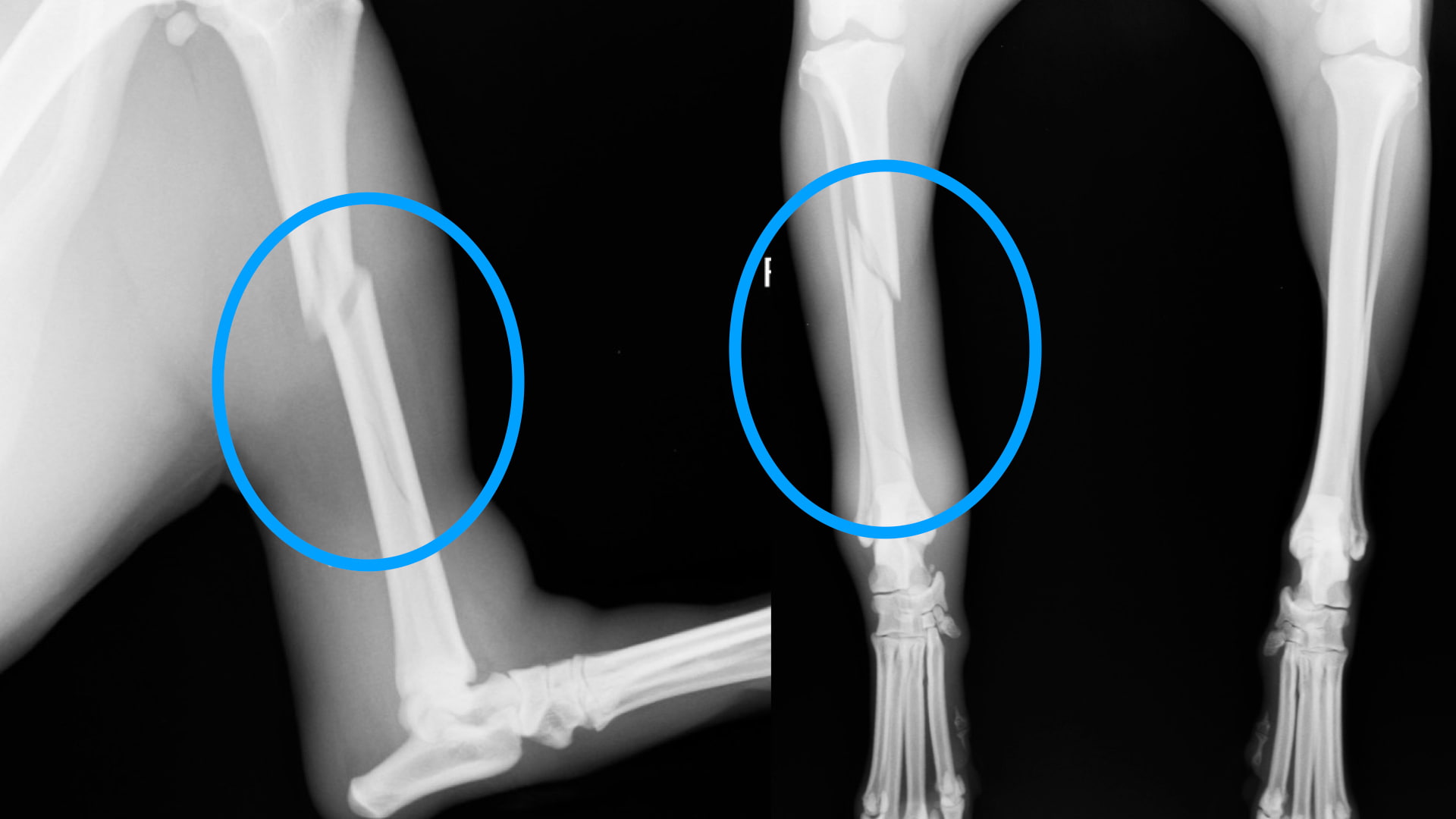

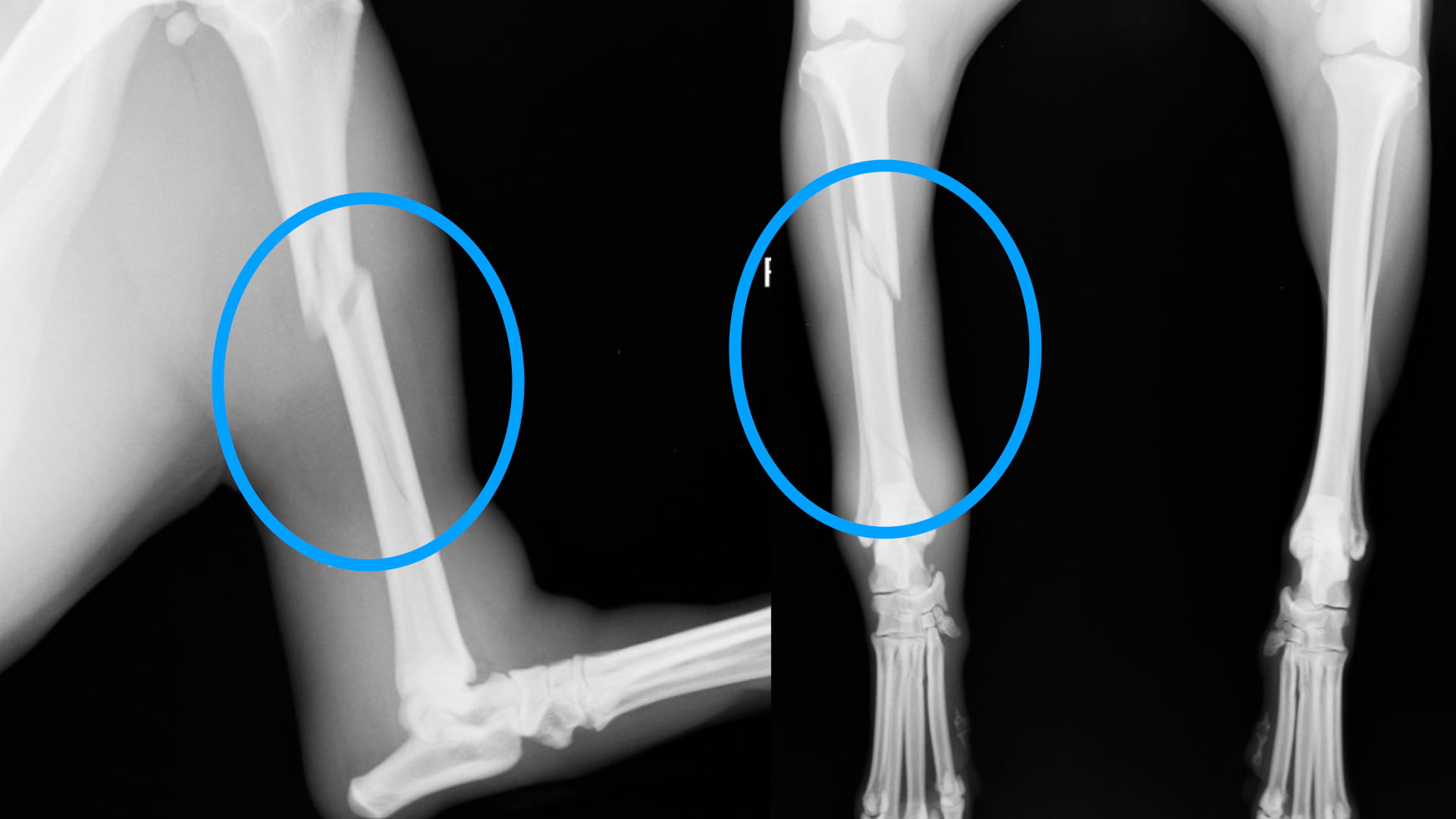

今回ご紹介する症例は、1歳9ヶ月のボーダーコリーです。まずはレントゲンの画像を見ていただきましょう。

後ろ足の脛の部分、脛骨がらせん状に骨折しています。

また分かりにくいですが、足先に行くにつれて広範囲に亀裂が走っています。

この検査を踏まえ骨と骨がずれてしまっているので、観血的整復を行う必要があることをご家族に伝え、手術に進みました。治療は、プレート固定法とラグスクリューを選択しました。

プレート固定法は、骨と同じくらいの太さの金属の板を骨に沿って付ける方法です。この金属の板には、穴が空いていて、その穴をネジで固定することで動かないようにします。プレート固定法は、いろいろな方向への力に対し抵抗力があるので、四肢の骨折にはほとんどの場合で適応できます。プレート固定法と合わせて行ったラグスクリューは、太いネジで骨片を固定する方法です。他の方法に比べ圧着する力が強く、しっかりと固定することができます。

術後の経過は良好で、手術して2日で歩くことができました。

術後は再骨折や炎症に気をつけながら経過観察を行い、1ヶ月後にはこのようにしっかり歩いてくれています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は脛骨骨折の症例もふまえて犬の骨折について解説いたしました。骨折は非常に痛みも強く、治療も高い技術が必要になることが多い疾患です。

当院では整形外科の診療にも力を入れており、専門の先生を招いて手術を行っています。

骨折治療でお悩みの方はぜひ当院までご相談ください。

執筆担当:院長 渦巻浩輔