犬の浅趾屈筋腱脱臼について

「犬が急に足を痛そうにしている」

「犬の歩き方がおかしくて心配」

「動物病院で痛み止めをもらっているけど、足の痛みがよくならない」

このような足の痛みなどの整形外科のトラブルを経験したことのある飼い主様は多いのではないでしょうか。

今回は犬の整形外科疾患の中でも珍しい浅趾屈筋腱脱臼について詳しく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、犬の整形外科のトラブルを適切に治療できるようにしましょう。

犬の浅趾屈筋腱脱臼とは

浅趾屈筋腱とは犬のアキレス腱の一部であり、大腿骨と呼ばれる太ももの骨の裏側からかかとの骨を通り、指先までつながっている組織です。

浅趾屈筋腱の左右には支帯と呼ばれる組織があり、浅趾屈筋腱を正常な位置に固定しています。

しかし、活動的な犬が足をひねったり、急激な動きをした際に支帯を損傷すると浅趾屈筋腱を脱臼することがあります。

特に内側支帯は外側支帯に比べて強度が弱いため、浅趾屈筋腱はかかとの外側に脱臼することが多いと言われています。

また、浅趾屈筋腱脱臼はシェットランド・シープドッグやコリーなどの犬種に好発すると言われています。

浅趾屈筋腱脱臼の症状

浅趾屈筋腱脱臼ではかかとの周囲の腫れが見られ、痛みが出ることが多いです。

他にも、

- 後ろ足を挙げている

- スキップするように歩いている

- かかとのあたりを触られるのを嫌がる

などの症状が見られます。

これらの症状は犬でよく見られる膝蓋骨脱臼の症状に似ているので注意が必要です。

浅趾屈筋腱脱臼の診断

犬の浅趾屈筋脱臼はまれな疾患なので、発見されるまで時間がかかることも珍しくありません。

浅趾屈筋腱脱臼を早期に診断をするためには丁寧な触診や画像検査が大切です。

触診

浅趾屈筋腱脱臼の診断では触診が重要です。

浅趾屈筋腱脱臼の有無を触診にて確認します。

また、足首を屈伸させた時にクリック音という特徴的な音が聞こえることもあります。

レントゲン検査

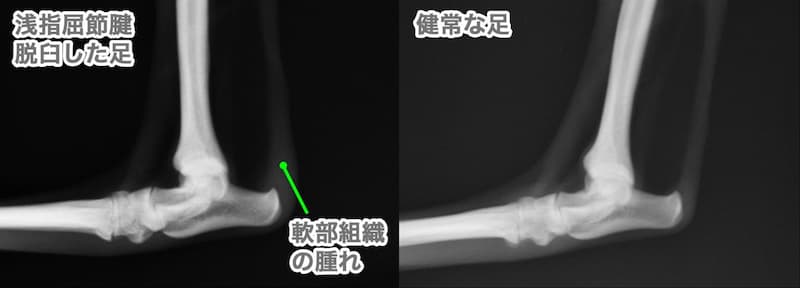

レントゲン検査では浅趾屈筋腱自体を直接確認することはできませんが、浅趾屈筋腱脱臼によって生じるかかと周囲の腫れを確認します。

かかと周囲の組織の腫れが見られた場合は浅趾屈筋腱脱臼の可能性があります。

超音波検査

超音波検査は腱や靱帯を描出する有効な方法であり、リアルタイムで浅趾屈筋腱の状態を確認できます。

炎症による液体貯留なども評価できるため、診断に役立ちます。

浅趾屈筋腱脱臼の治療

犬の浅趾屈筋腱脱臼の治療は脱臼の程度や症状によって異なります。

診断時に浅趾屈筋腱が正常な位置にある場合は保存療法として包帯固定と運動制限を行います。

しかし、保存療法で再発する場合や、浅趾屈筋腱の脱臼が持続する場合は外科的整復が必要です。

外科手術では浅趾屈筋腱を正常な位置に戻して、裂開した支帯を縫い縮めることで浅趾屈筋腱を安定させます。

手術後は再発を防ぐために包帯で固定し、運動の制限を行います。

また、再脱臼を防ぐために、状況に応じてピンやスクリューを使用することもあります。

実際の症例

ここでは実際に浅趾屈筋腱脱臼と診断し、治療を行った犬の症例を紹介します。

3歳のイタリアングレーハウンドが右の後ろ足を痛がり挙げているという主訴で来院されました。

この症例は他院で、膝蓋骨脱臼症が原因と診断されていました。

確かに膝蓋骨脱臼症はありましたが、所見と症状が合致しないため、さらに詳しく検査したところ、触診で浅趾屈筋腱の脱臼を確認しました。

レントゲン検査では浅趾屈筋腱の周囲の腫れが見られます。

この症例は外科適応と判断し、手術を実施しました。

外科手術では浅趾屈筋腱を正常な位置に戻し、裂開した外側支帯を整復しました。

術後は包帯を巻いて、長期間の運動制限を行っていました。

まとめ

今回は犬の浅趾屈筋腱脱臼について詳しく解説しました。

浅趾屈筋腱脱臼はまれな疾患ですが、適切な診断・治療が行われないと症状が長引くので注意が必要です。

また、その他の整形疾患との鑑別も難しく、慣れていないと診断が難しいことも多々あります。

当院では整形外科の診療にも力を入れており、専門の先生を招いて手術を行っています。

犬の整形外科のトラブルにお悩みの方は気軽にご相談ください。

執筆担当:院長 渦巻浩輔